自立支援の取組み

社会福祉法人 白字会 ゆきわりそう 様

おひさま通信NEW12

- 介護

寒い冬を忍耐強く乗り越え、雪解けとともに春の訪れを告げる雪割草。可憐な高山植物である、雪割草の群生地として全国的に知られている石川県輪島市門前町に位置するユニット型特別養護老人ホーム「ゆきわりそう」。

曹洞宗総持寺祖院に近く、禅の心と雪割草の群生する自然豊かな地で、「和顔愛語」をモットーとして、ご利用者様のご満足を高めるケアを実践されている施設です。「和顔愛語」とは、おだやかな笑顔と思いやりのある話し方で人に接すること。美しい介護の花を咲かせたいと、職員の方々がいきいきと働かれているのが印象的な施設です。

【写真】左から

山中 順子 ユニットリーダー、手崎 美恵子 ユニットリーダー

山上 けい子 施設長、内山 美智代 管理栄養士

高品質なケアサービスを目指すそれも働く動機づけの一部

「おむつゼロの研修があるから、参加してみませんか?」小松事務長からの一言が研修会参加のきっかけでした。

最初は良いものかどうかも分かりませんでしたが、日常の介護だけやっていても目標がないと努力ができず、職員の成長にもつながりません。職員のやりがいと利用者様の満足度につながればという考えが、山上施設長にはありました。

「何もやらないよりはやった方がいい!勉強になる!」と介護課長、管理栄養士、看護師の3名で研修に参加しました。

とまどいからのスタート

試行錯誤の繰り返し当初は従来型の施設で、一斉におむつ交換をしていました。介護力向上運動(おむつゼロ)の取組みを正栄養ケア計画書 直、どう施設に取り入れるかが難しかったです。最初はやらされている・・・気分でやっていた様に感じます。「新しい取組みは、ついていけない」という職員や、反感もあり辞める人もいました。

研修会を受講した報告を行っても、漠然としていたので、皆が理解し知識レベルを一定に保つ為に、施設研修をしっかりと実施すべきと考え年間研修プログラムを計画しました。毎月仕事をしながら研修に参加するのは大変なので、賛否両論ありましたが、そこで中断してしまうと継続できません。研修講師を施設職員が順番に担当し、全員が出席できるように2部制の30分研修を毎月実施しています。

外部研修では、他人事になってしまいがちですが、施設職員が講師を務める事で、担当者も皆に理解してもらおうと勉強しますし、仲間の発表であれば身をもって聞き、個人の知識から施設全体の知識に変わり、今では現場発信で研修計画があがるほど定着しています。知識がないと、注意されてもその時はできるが結局元に戻ってしまいます。なぜ注意されたのかを理解して介護する事で、自発的な取組みに変わっていきました。

おむつゼロを目指して

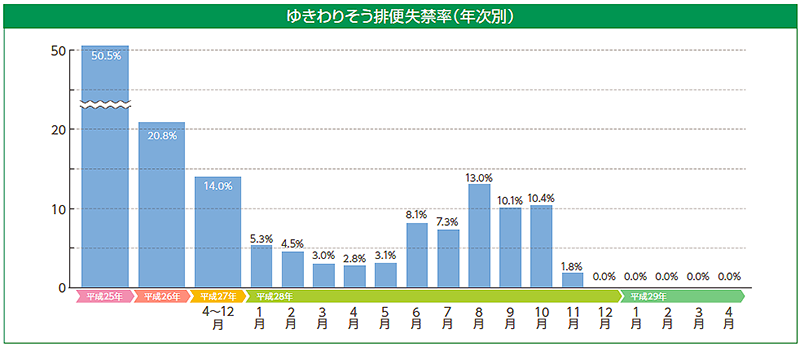

最初は介護中心の取組みで、54%だった便失禁率も20%台まで低減したのですが、下剤を外せず失禁率がなかなか下がりませんでした。

おむつゼロを達成した施設を見学し、職種間の隔たりなく取り組んでいる姿や、全職員が同じ目的にむかっている姿に共感し、下剤を外すためには看護師の協力も必要と強く感じました。「施設全体で取り組み、おむつゼロにしたい」という思いを何度も強く訴え、協力体制が整いました。

山上施設長担当の研修会で、ご自身が下剤を飲んで下痢になった経験から、「毎食下剤を取っている方の失禁の原因は下剤なのではないか?」「見直されることなく定期処方され続けている下剤について、少し考えてみる必要があるのでは?」と問題提起頂いた事も、施設一丸となって取組む大きな推進力となりました。

ユニット毎に排便チェック表は作成していたのですがブリストル便スケールを取り入れて形状を把握する事により、今では看護師から下剤外しの提案があります。

平成25年度から取り組んできましたが、平成28年度におむつ使用率0%を達成し、石川県老人施設協議会からおむつゼロ達成証明書を頂きました。

記事の続きを読むにはログインが必要です

新規会員登録

会員登録するとサイト内の全情報の閲覧が可能になります。会員登録がお済みでないお客様は、下記の「新規会員登録する」からご登録ください。 医療・介護従事者でない場合は登録いただいてもお断りする事がございます。メーカー業の方の登録はご遠慮願います。

ゆきわりそう排便失禁率(年次別)

寝たきりの方も立ちあがれる

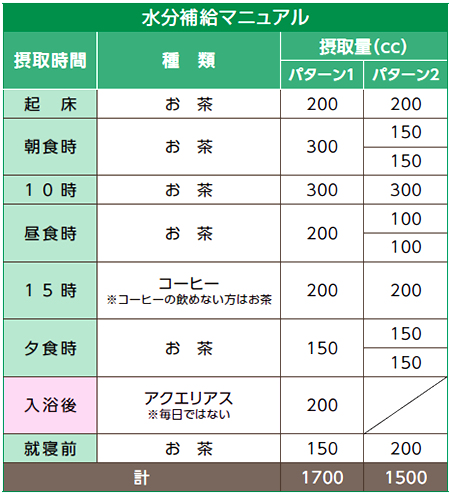

まずは水分をしっかり1,500cc摂取する事から始めました。施設開設当初から、水分提供マニュアルはありましたが、飲めなかったら残していたので最初は1,000ccの摂取も難しかったです。もちろん、発熱や脱水、尿路感染の方の水分摂取には気をつけていましたが、水分ケアの実践と介護理論とをつなげて考えていなかったので水分摂取量も特に把握もしていませんでした。水分摂取促進は全利用者に対して、一斉に取り組みをスタートしました。しかし、取組み開始時は、体調を崩される方が出た事もありました。嘱託医に相談し、全員一律ではなく水分摂取制限の有無や既往歴、体重など個人を見たケアが必要と言う事も学び、現在は35cc/体重1kgで水分量を設定して介護士が管理しています。

水分摂取を取り入れ、定着してきた2年目から歩行運動とトイレ誘導を同時に取り入れました。毎日15時30から30分間の運動時間を設けています。各階廊下に集合し、足首の運動をした後に、歩行距離を測り記録しています。理学療法士等の専門職がいないので歩行運動も介護職が中心です。

歩行が困難な方は、トイレでの掴まり立ちや、ベッドサイドでの立位訓練など、まずは立ちあがりの練習から始めています。5秒間の立位保持ができる方は、平行棒での掴まり立ちや歩行器歩行に移ります。不安な要素があれば嘱託医に相談していますが、歩行器に掴まれば歩行できる方は意外と多いです。また、歩いている人を見ると「歩きたい!」と意欲がわくようです。365歩のマーチをかけながら歩いているので、音楽で気持ちが盛り上がり皆さん楽しんで運動されています。

音楽と共に歩行中

便意回復のお手伝い

認知症の方も便秘回復トイレ誘導は9時、11時、13時、16時と時間を決めて始めました。朝一番が排便しやすいタイミングと研修で教わったので、まずは朝食後に座っていただきました。排便データを毎日記録するうちに、個人ごとの排便のタイミングがつかめるようになってきました。

例えば、パットに付着のある時間に、トイレへの誘導時間をずらして調整していきました。

施設には109名入所されていますが、ほとんどの方が朝9時のトイレ誘導となり、皆トイレで排泄され、ベッド上で排便している人はいません。以前は「おむつで排泄し、一斉におむつ交換」が普通だったのですが、今では、おむつで排泄していたのが不思議なくらいです。しかし、この状態になるまでに約2年かかりました。

取組みを開始して1ヶ月程で、おむつが無くなった方もいらっしゃいますが、難しい方もおり、そんな方に、高発酵性の水溶性食物繊維(PHGG)のサプリメントを使い始めました。以前から、数名の方に低発酵性の水溶性食物繊維を使っていたのですが、なかなか効果が感じられませんでした。価格が安いというメリットはあったのですが、研修に参加し、「高発酵性の水溶性食物繊維の方が善玉菌のエサになりやすく腸内環境の改善効果が高い」と知り、変更しました。

排便が難しい方には、腹部マッサージを行うと調子がいいです。便座に座っている時に、左下腹部のS状結腸のカーブの部分に便がたまりやすいので、カーブに沿って押し流す事で排便しやすくなります。以前は15分座っても出なかった方が、10分で排泄できるようになりました。

硬便の方も食物繊維とマッサージで、バナナ状の普通便に変わりました。排便回数も食物繊維を摂取することで、1日に2回出るようになった方もいます。

以前はホットタオルでおしりや腹部を暖めての腹部マッサージや、ウォシュレットで排便を促すなど、介護士も試行錯誤しながら取り組んでいましたが、最近では排便のタイミングのコツをつかみ食物繊維と水分摂取で対応できるようになり、腹部マッサージ等も必要なくなってきました。

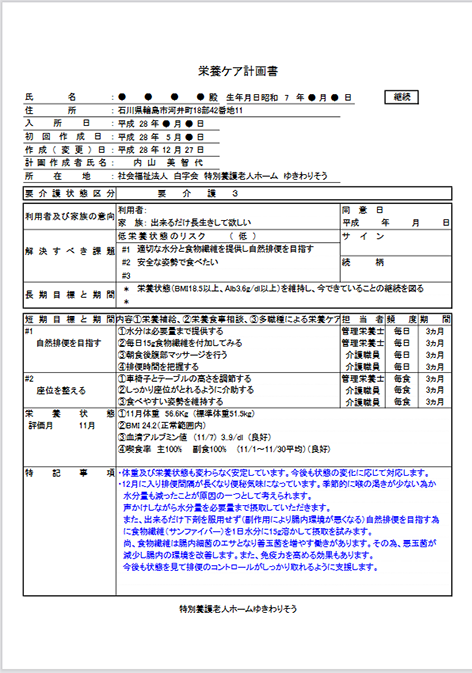

PHGGの使い方

食物繊維は、ご家族の方に栄養ケア計画書を提案し、現状と食物繊維をとる目的を説明しご理解いただいた方にご購入頂いております。お茶、お粥、味噌汁など、必ず飲みきれるものに入れています。服薬水に入れて提供すると必ず飲みきる方も多いようです。

食物繊維は、まずは5g×3回/日で提供し、効果が少ない方は1回の提供量を10gに増量するなど様子を見ながら調整しています。腸内環境が悪いと思われる方には、乳酸菌や酪酸菌の入った整腸薬を嘱託医に処方してもらい、PHGGと併用して使っています。食物繊維はお薬ではないので、効かない方もいらっしゃいますが間違いなく下剤が減りました。排便が月に3回だった方で、2日に1回は出るようになった方もいます。

認知症で排便感覚がなかった方も、利用者の方が、そわそわし始めるようになり、「どうしたの?」と聞くと「大便」と答えるようになりました。排便感覚が戻ってきて、失禁率もゼロになり、認知症状も少なくなってきました。認知症の方も、排便だけは自分で立ち上がろうとされます。定期的なトイレ誘導で症状が改善したようです。

自立支援の取組みで意識が変化

利用者の方がトイレで排泄できるようになれば介護士も嬉しいですし、利用者の方も喜ばれます。喜びを知る事が「次もがんばろう」という活力になりました。

以前は、「おむつ介助の方が楽」と思っていましたが、「トイレ誘導の方が楽」という事に気づきました。

病院から退院され戻ってきた方は、どうしても身体機能が衰えています。自立レベルが下がって戻ってきた人に対し、以前は低下したレベルに合わせ介助をしていましたが、今は「早く入院前の元のレベルに復活させよう」という気持ちが芽生えました。

入所時には、看取りかなと思っていた方でも、グングン元気になって、歌を歌うようになり、99歳の誕生日には「私は40歳よ」と冗談が言えるほど回復された方もいらっしゃいます。

寝たきりだった方も、車椅子まで移乗できるようになり、朝の身支度も自分でできるようになった方もいらっしゃり、ご自身で居室からでると朝一番にトイレに向われ、歩行練習の時間には自走で定位置まで自主的に来られまるようにまでなりました。ご家族も、ここまで元気になると思わなかったとビックリされています。

介護士も今までは要介護者をお世話する仕事として向き合っていたのが、「この人はどうしたら良くなるのか」と意識する事で、気づきや発見が増え、より優しく接するようになったと思います。

自立支援介護の取組みは難しいですが、ゆきわりそう独自の柔軟なやり方を見つけたと思います。おむつゼロが最終目的ではなく、質の高い介護を提供できれば、利用者様がより良い生活を送っていただけるようになると考えています。