有料老人ホームでの多職種連携 〜調剤薬局も交えた減薬への取り組み〜

アライブ世田谷下馬 様

おひさま通信NEW14

- 介護

アライブ世田谷下馬はセコムグループの介護付有料老人ホームです。“ご入居者を少しでも笑顔にさせたい”“元気になって欲しい”という思いでご入居者お一人おひとりに対して、基本的なケア(食事、水分、排泄、運動)を徹底し、「元気になる介護」に取り組んでおります。

平成28年から自立支援推進リーダーとして活躍中の中村優様にお話いただきました。

設備外観

「元気になる介護」~自立支援介護を推進~

当ホームでは平成28年より、国際医療福祉大学院の竹内孝仁教授が提唱する自立支援介護を取り入れ、毎日のケアを実践しております。

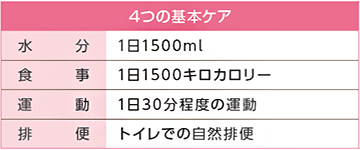

自立支援介護の基本ケアの4つのポイントは、「水分」「食事」「運動」「排便」です。

この4つのケアは互いに影響しあっています。継続することで、身体が元気になるだけでなく、認知症であっても意思疎通ができたり、精神的にも健康状態が回復して、元気になっていきます。

この4つのケアは互いに影響しあっています。継続することで、身体が元気になるだけでなく、認知症であっても意思疎通ができたり、精神的にも健康状態が回復して、元気になっていきます。

私は自立支援推進リーダーとして、スタッフ向けの自立支援介護に関する基礎から実践まで教育内容を充実化し、多職種で自立支援に取り組む体制強化を図りました。現在、この世田谷下馬は「エデュケーショナルセンター」としての機能を果たしており、他のホームからの実践研修の受け入れも行っております。

平成28年12月時点では62床のうち12床空室であった状態から、平成30年以降はずっと満床状態をキープしております。入居率が向上した要因の一つは、体験入居から自立支援介護に取り組むことで、本入居の契約率が改善したことです。

体験入居は通常7泊8日でご入居いただきますが、その間に基本ケアに取り組みつつ、お好きなものや趣向をヒアリングし、ご自宅となるべく変わらない環境を作り出すことで、そのまま入居となるケースが増えたことが入居率の向上に繋がりました。

またもう一つの要因は、ケアを統括するケアマネージャーの機能を明確化し、自立支援介護に特化したケアプランをたてたことです。ケアプランに沿って介護スタッフが実践することで、ご入居者様の状態がみるみる回復し、「あのホームに入ると元気になる」という評判が広まっていきます。現在ケアマネージャーは3名体制で対応しています。

このように多職種で自立支援に取り組み、目的を共有化することで、サービスの質があがり、お客様の目的に向かって職員が同じ方向を向くようになったことが施設の評判を向上させた要因となったと考えてます。

【右】自立支援推進リーダー中村優様

【左】第五回自立支援介護&パワーリハビリテーション学会In関西 最優秀賞記念品

記事の続きを読むにはログインが必要です

新規会員登録

会員登録するとサイト内の全情報の閲覧が可能になります。会員登録がお済みでないお客様は、下記の「新規会員登録する」からご登録ください。 医療・介護従事者でない場合は登録いただいてもお断りする事がございます。メーカー業の方の登録はご遠慮願います。

1日1500mlの水分を摂取するには?

水分1日1500mlを摂取していただくことは、なかなかうまくいかないと思われることも多いですが、まずは水分摂取の重要性をスタッフ間でしっかりと認識するようにしております。まずは器の工夫だけでも、飲みやすくなることがあります。

小さなコップで出すとあまり進まない方でも、大きなコップで出すとゴクゴク飲んでくださることもありますし、その逆もありました。ゼリーも水分摂取に入りますので、フルーツ味のゼリーで提供する方もいらっしゃいます。

ご本人のお好みにあわせて雰囲気を演出すると、水分摂取が楽しい時間になり、上手に水分を摂っていただけるケアとなります。

お食事は1500kcal ~食べるものの工夫でクリアできる~

元気になるための4つの基本ケアでは、栄養摂取が非効率なミキサー食やペースト食ではなく、健康な方と同じもの、つまり普通食を摂ることが原則です。

摂食・嚥下機能が低下している方には、まずはかむ力をトレーニングすることから始めています。たとえばスルメや昆布など固く乾いた食べ物でかむ練習をします。実はかむことは全身運動で首や胸、背中など飲み込むために必要な筋肉を鍛えることができます。また、唾液の分泌も増えて「ごっくん」がしやすい状態に改善していきます。

昨年度は食事の内容も改善しました。刻み食を廃止し、給食事業をロイヤルホストのグループ企業へ委託することで、歯がない方でも食べられる常食の開発に注力していただきました。

たとえば煮物ひとつにしても、煮方を変えると歯茎でつぶして食べることができます。ごはんも卵かけご飯にすると食べやすくなります。工夫を重ねて常食に変更することで、無理なく2000kcal摂取できるようになり、栄養状態の改善にもつながっております。

御本人様にとっても食事は一番の楽しみであることが多いので、ここは重要な取組みと考えてます。

1日30分程度の運動

水分や食事がしっかりとれて体力がついてきたら、少しずつ身体を動かすことを毎日の習慣に取り入れていくようにします。ベッドに居る時間が長い方や車椅子の方なら、立ったり座ったりするところから始めます。少しでも歩ける方なら、自力で歩く機会をなるべく多くつくるようにします。わざわざ運動の時間をつくると義務感から長続きしません。日常生活の行動の中で、自然に無理なく体を動かせるタイミングをみつける方が効果的です。

たとえば食堂やトイレなどに行くルートを少し遠回りしたり、椅子を座りかえたりするだけでも運動になります。

毎日できそうなことや、また、「○○に行きたい」「○○をしたい」という目的をもって体を動かすようにすることが大事です。

トイレでスッキリ自然排便 ~ファイバーの活用~

4つの基本ケアのうち「水分」「食事」「運動」が整うと自力で排便をする体力や筋力がついていきます。

便秘のため下剤が処方されている方も多いですが、下剤は自然排便のリズムを損なってしまい、トイレの失敗につながることもあります。下剤で便秘を解消するのではなく、スムーズな排便を促す方法を見つけることが重要なことです。

排便コントロールに水溶性食物繊維の活用

スムーズな排便を促す方法として、水溶性食物繊維(グアーガム分解物:PHGG)を活用しております。

数ある食物繊維の中でも、整腸作用が高く、腸内環境を整える高発酵性のタイプの食物繊維を選びました。排便コントロールだけでなく、栄養改善目的にも使っております。

PHGGは腸内で短鎖脂肪酸を産生し、腸上皮細胞の増殖が見られることからアルブミン値の改善などが期待されております。

当ホームでは下剤からPHGGに切り替えて基本ケアに取り組むことにより、排便の失敗が減り、オムツ使用率も1割以下にまで低減しました。

「減薬」への取り組み ~調剤薬局との連携~

高齢者の多剤服用(ポリファーマシー)が問題になっております。薬の種類が増えれば体内で相互作用が起きやすくなるのは事実で、日本老年医学会は、高齢者の安全な薬物療法ガイドラインを改訂し、高齢者の中止を考慮すべき薬物もしくは使用法のリストをあげ、高齢者への安易な薬剤処方に注意喚起しています。

前職の介護老人保健施設で私が研究した高齢者の減薬の取組みに関しての調査では、基本ケアに取組み、減薬を行ったところ、薬剤数は272剤から108剤と60%強減少し、さらに減薬実施者に体調不良、病状が悪化した症例は一切ないことがわかりました。

当ホームでもALIVE UPの取り組みを掲げている通り、減薬にも積極的に取り組んでおります。

減薬においては、薬の専門知識も必要ですので、提携調剤薬局との連携を強化しています。

カンファレンスの様子

多職種でカンファレンスを密に

施設全体で自立支援介護に取組んでおります。事務所内にはカンファレンススペースを設け、いつでも全職種が集まってミーティングを行える体制をつくっております。ホーム長も食事や入浴介助に入りますし、カンファレンスにも参加し、全体の把握をしていただいております。看護師も専門性を発揮し、主治医や調剤薬局とのコミュニケーションを強化し、自ら減薬に積極的に関わってもらっています。

密にコミュニケーションを図り、ご入居者様の体調の変化にいち早く気づくき、重症化を未然に防ぐことも大切なことと考えております。

【上】調剤薬局から納入される個人別薬ケース

【下】薬と一緒にサプリメントも収納されている

多職種でカンファレンスを密に

施設全体で自立支援介護に取組んでおります。事務所内にはカンファレンススペースを設け、いつでも全職種が集まってミーティングを行える体制をつくっております。ホーム長も食事や入浴介助に入りますし、カンファレンスにも参加し、全体の把握をしていただいております。看護師も専門性を発揮し、主治医や調剤薬局とのコミュニケーションを強化し、自ら減薬に積極的に関わってもらっています。

密にコミュニケーションを図り、ご入居者様の体調の変化にいち早く気づくき、重症化を未然に防ぐことも大切なことと考えております。

睡眠薬の削減にL-テアニンの活用

高齢になると睡眠の質が低下するため、睡眠剤が処方されるケースも多くあります。睡眠剤は種類や服用量によっては翌朝のふらつきや転倒リスクの原因にもつながります。

当ホームでは、夜間の睡眠の質を向上させるためのサプリメント(L-テアニン)を活用しております。L-テアニンは緑茶に含まれるアミノ酸の一種でリラックス成分とも言われております。エビデンスも豊富にあり、安心しておすすめでき、入眠前や落ち着きがないときに摂取していただいております。

摂取するようになってから夜も落ち着いておやすみいただいており、スタッフも安心しております。

このように基本ケアの中にエビデンスのあるサプリメントを上手に活用することで、ご入居者様、スタッフ双方にとって元気で安心感のある生活空間をつくることができております。

また、施設内で使うサプリメントは調剤薬局から処方薬と一緒に個人別の薬ケースに入れて納入してもらっております。

看護師も配薬等の業務時間が削減でき、その分をご入居者様と向きあう時間が増えたり、カンファレンスの時間をつくれたりするため、サービスの質があがり、結果的に施設の評価向上につながっていると思います。