太陽化学 メディケアグループ

医療・介護従事者向けサイト

医療・介護現場レポート

〜おひさま通信〜

トップアスリートの栄養管理

世界一タフな競技「トライアスロン」

トーシンパートナーズチームケンズ 様

2020年2月某日、世界と戦い続けるトライアスロンチーム「トーシンパートナーズチームケンズ」の飯島監督と選手の皆様がタイヨーラボショップ(東京都港区浜松町1-6-3)へご来社いただきました。

チームケンズの皆様には、以前よりタイヨーラボのサプリメントをカラダづくりの一環としてご活用いただいております。世界で活躍するトップアスリートに必要な栄養補給についてお話を伺いました。

▽チームケンズの皆様

当日は遠征帰りにお立ち寄りいただきました。

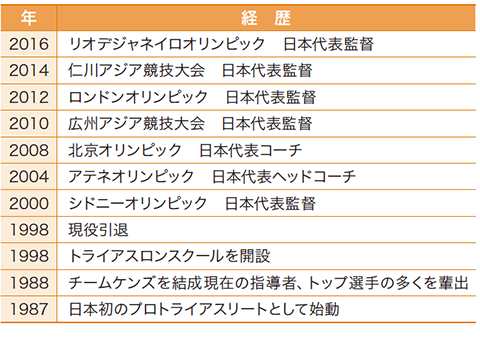

大学を卒業後、教職についている中、怪我のリハビリをきっかけにトライアスロンを開始。日本トライアスロン界のプロ第1号としてご活躍され、引退後は世界での戦いを視野に指導者として選手の育成にご尽力されております。トライアスロンがオリンピック正式競技となった2000年シドニーオリンピック以降、アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロの全大会で監督、コーチとして指揮をとり、アジア選手権においては2010年広州大会・2014年仁川大会ともに男女ともに金・銀メダルを独占。2010年シンガポールユースオリンピックでは佐藤選手が金メダルを獲得。2014年南京大会でも久保埜を5位入賞に導きました。

飯島 健二郎 監督

▼リオデジャネイロオリンピック/トライアスロン日本代表監督

▼(公財)日本オリンピック委員会ナショナルコーチ

▼(公社)日本トライアスロン連合常務理事

▼トーシンパートナーズチームケンズ監督

アスリートに欠かせない「鉄分」

過酷なレースを制するためには、数ある栄養素の中でも「鉄分」は特に大事です。

そのため、選手は定期的に血液検査を行い体内の鉄分量をモニタリングしております。また、非侵襲的にヘモグロビン値を測定できるシスメックス社の「FIT」を活用し、毎日ヘモグロビン濃度を測定して体調管理の参考にしている選手もおります。

体内の鉄分量を示す指標としては、ヘモグロビン値(Hb)や、フェリチン値(体内の鉄貯蔵量を反映するタンパク質)があります。通常の血液検査ではフェリチンは測定できませんが、体内の鉄分量を正しく把握するためにはフェリチン値を測定する必要があるため、追加項目で測定をしております。

フェリチン値は通常20~30ng/mlくらいの選手が多いのですが、最低でも50ng/ml以上をキープできるように食事内容をコントロールしています。

特に夏場は汗などで鉄分を大量に喪失してしまうため、フェリチン値をモニタリングしながら鉄分量が低下しないように注意しております。

食事管理においては、レバーや貝類など鉄分が豊富に含まれる食材をつかった献立を考案しておりますが、メニューによっては食事量(摂取カロリー)も同時に増えてしまうことで、体重増加につながり、走る上で負担になってしまうため、そのあたりのバランスをとるのは難しいです。

そこで、私どものチームでは粉末タイプの鉄サプリ(微粒子コーティング化ピロリン酸鉄)を食事に混ぜて使っています。

鉄のみを強化できるので、摂取カロリーには影響を与えず、また鉄味もしないので、味の好みなどに左右されず選手もしっかり摂取できる点も使いやすいポイントだと感じております。

血液検査で貧血傾向であったり、顔色が白っぽくなっている選手は、練習量を落として緊急措置として医療用医薬品の鉄剤を服用することもあります。しかし一般的に鉄剤は、胃がムカムカしたり、胃腸障害の原因にもなるので、常用することは避けるべきだと考えます。

実際に、鉄剤を処方されていた選手のパフォーマンスがなかなか上がらず、よく調べてみると、鉄剤により気持ち悪くなってしまい食事がうまくとれなくなってしまっていたケースもありました。

現在活用している粉末タイプの鉄サプリは、微粒子化&コーティング化してある鉄素材を使っているということで、胃に負担をかけにくく、鉄のにおいや味もしないため、味噌汁やスープなどに混ぜて鉄分を強化しております。

自然な感じで栄養補給できるのはいいですね。

【左】レースの様子

【右】佐藤選手

遠征中のコンディショニング

合宿中は週35時間~37時間走行するメニューをこなします。

特に自転車の走行距離を伸ばして、常に動いていることが生活の一部になるような生活を送ります。

そうすることで、毛細血管の数を増やして、有酸素能力を上げる練習を行います。その上で鉄分補給は欠かせません。

毎朝選手の体重、体温、体組成とともに尿比重も測定します。

尿比重は体内の水分量の指標としており、一般的に値が1.020あたりが正常で、1.030まで上昇していくと、脱水ぎみであること判断できます。

毎朝測定してみると1.028とか1.030に近い値が出る選手もいます。その場合は、脱水傾向になると判断し、水分補給を強化します。

効率的な方法として、経口補水液なども取り入れながら注意しております。

また、乳酸閾値(LT)も最大4mmolを基準としてモニタリングしております。

また、海外遠征にいくと、食事内容や生活環境がかわったりすることで便秘になったり、睡眠不足になる選手もいます。

アスリートにとって最近は、普段から腸の調子を整えておくことがコンディショニングの上でも重要と考えられております。食物繊維の摂取も不足してしまうので、選手には、合宿中の食事に水溶性食物繊維(グアーガム分解物)を摂取できるようにもしております。

睡眠も重要な課題です。練習内容がハードになると、中途覚醒が増えて、睡眠時間が確保できない選手もいます。

疲労回復には十分な睡眠が不可欠です。睡眠を考えた生活環境も今取り組んでおります。

ページの先頭へ